出雲大社の神楽殿前の国旗を写したら、日輪も写ってた (*^^)v

国旗掲揚塔の高さは日本一で47メートルあります。

現在の出雲大社の本殿は高さ24mですが、

江戸時代の1744年に建てかえる前は48mだったことから、1m低く設定されたそうです。

おおやしろ【大社】といえば、出雲大社のこと。

神宮といえば伊勢、

週末はまた伊勢ウォークで、長谷から墨坂、高井まで歩きます。

忘れないうちに、出雲大社のこと書いてしまいます。

今回の出雲参拝はガイドさんが案内してくださったので、いろいろ知ることができました。

出雲大社の遷宮 総事業費は約80億円だそうです。

それに比べて、神宮の遷宮ではその費用、なんと約570億円!

![]()

朝8時に大山ロイヤルホテルを出発し、約1時間半で出雲到着。

バス下車した道の駅の広場には出雲阿国の像がありました。

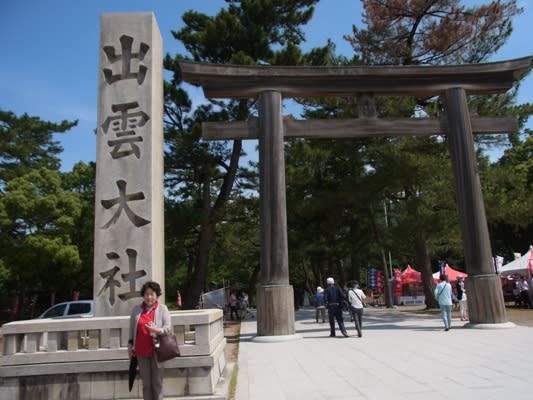

参詣道の入口に建つ一の鳥居「宇迦橋」から歩き始めます。

![]()

神門通り

![]()

![]()

「勢溜の二の鳥居」から神域です。

振り返ってみると、この地が高くなってるのがよくわかります。

![]()

![]()

![]()

参道はどんどん下がっていく、下り参道です。

ふつう、神社はたいてい見上げる高いところに本殿あります。

社殿が鳥居より下にある「下り宮」と言われる珍しい配置です。

ちなみに、日本三大下り宮は

鵜戸神宮(宮崎市日南市)、貫前神社(群馬県富岡市)、草部吉見神社(熊本県阿蘇郡高森町)

出雲大社はこの3大に選ばれてないのですね。

![]()

松の参道が始まる、三の鳥居は鉄でできています。

2008年8月8日に参拝した時は、この鳥居から歩きました。

だから下り参道には気がつかなかった。

奉祝行事として、左側テントではお茶会してました。

右側テントで石見神楽を少しだけ見学。

6月4日は、浜田市の細谷社中が奉納してました。

![]()

![]()

いよいよ四の鳥居「銅の鳥居」

1580年毛利氏によって寄造されました。

![]()

![]()

この時代は大国主命ではなくて、素戔男尊(スサノオ)が祭神だと彫られてあります。

団体で昇殿参拝する予約時間のために、先に神楽殿へ。

![]()

![]()

![]()

国旗掲揚塔の高さは日本一で47メートルあります。

現在の出雲大社の本殿は高さ24mですが、

江戸時代の1744年に建てかえる前は48mだったことから、1m低く設定されたそうです。

おおやしろ【大社】といえば、出雲大社のこと。

神宮といえば伊勢、

週末はまた伊勢ウォークで、長谷から墨坂、高井まで歩きます。

忘れないうちに、出雲大社のこと書いてしまいます。

今回の出雲参拝はガイドさんが案内してくださったので、いろいろ知ることができました。

出雲大社の遷宮 総事業費は約80億円だそうです。

それに比べて、神宮の遷宮ではその費用、なんと約570億円!

朝8時に大山ロイヤルホテルを出発し、約1時間半で出雲到着。

バス下車した道の駅の広場には出雲阿国の像がありました。

参詣道の入口に建つ一の鳥居「宇迦橋」から歩き始めます。

神門通り

「勢溜の二の鳥居」から神域です。

振り返ってみると、この地が高くなってるのがよくわかります。

参道はどんどん下がっていく、下り参道です。

ふつう、神社はたいてい見上げる高いところに本殿あります。

社殿が鳥居より下にある「下り宮」と言われる珍しい配置です。

ちなみに、日本三大下り宮は

鵜戸神宮(宮崎市日南市)、貫前神社(群馬県富岡市)、草部吉見神社(熊本県阿蘇郡高森町)

出雲大社はこの3大に選ばれてないのですね。

松の参道が始まる、三の鳥居は鉄でできています。

2008年8月8日に参拝した時は、この鳥居から歩きました。

だから下り参道には気がつかなかった。

奉祝行事として、左側テントではお茶会してました。

右側テントで石見神楽を少しだけ見学。

6月4日は、浜田市の細谷社中が奉納してました。

いよいよ四の鳥居「銅の鳥居」

1580年毛利氏によって寄造されました。

この時代は大国主命ではなくて、素戔男尊(スサノオ)が祭神だと彫られてあります。

団体で昇殿参拝する予約時間のために、先に神楽殿へ。