23日午前10時50分と指定された浪速少年院の面接時間に遅れるわけにはいかない。

初めての場所で地図で見ると、名神茨木インター近くの郡山は、昔の道がかなりややこしそう。

ということで成人の日の休日に下見に行くことにした。

せっかく茨木に行くのならと、孫の顔も見てきたのだった。

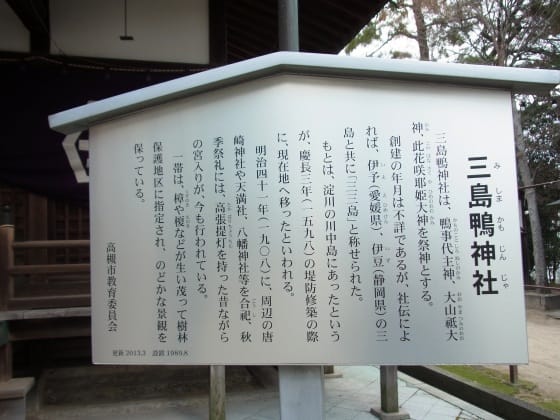

もちろん、以前から気になっていた三島鴨神社と溝くい神社のフィールド調査も行なった。

三島鴨神社は、仁徳天皇により淀川の鎮守、王都なにわの守護として 淀川の川中島に鎮座された。

初めてのお社は、淀川の川中州(摂津の御島)にありました。

対岸は、守口門真、寝屋川あたり。

仁徳天皇による「茨田堤」があります。

玉川湖沼と淀川との合流点で、川の氾濫から王都難波を守るため

日本最初の本格的な治水土木工事でした。

摂津の御島から後に 三島江(玉江)に遷座されました。

現在は高槻市三島江2丁目7−37

![]()

![]()

わぉ〜 茅の輪が設置されてる〜

うれしくて輪くぐりしてきました。

家族連れがいたので写真撮るの憚られ、あとでと思ってたのに忘れてしまった。

![]()

手水舎が笹で覆われてたのが珍しくパチリ。

本殿にもお参りしている女性おられ写真やめました。

![]()

御祭神は

大山祇神おおやまづみのかみ

事代主神ことしろぬしのかみ

そして此花咲耶姫大神このはなさくやひめおおかみ

拝殿と本殿は繋がっていて、右横からもお参りできました。

![]()

![]() 境内左手に石碑がありました。

境内左手に石碑がありました。

![]()

三島江の … この民まもる 神やしろ

なんて書いてるんだろうと検索してたら、三島暦がヒット。

こちらにはまってしまいました。

![]()

![]()

これは現代のカレンダーにアレンジされ毎年発売されています。

欲しいなぁ〜

見ての通り、月の満ち欠けが描かれています。

太陰太陽暦(旧暦)です。

日本で1300年もの長い間使われて来た太陰太陽暦は

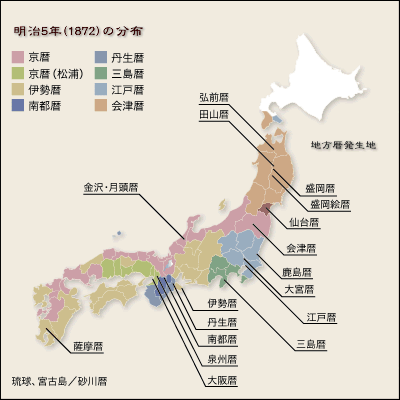

1872年(明治5)12月3日、明治政府により太陽暦(新暦)が採用され、

それに伴い三嶋暦もその役目を終えました。

国立国会図書館の日本全国の地方暦によれば

三嶋暦(みしまごよみ)

伊豆国賀茂郡三島(現在静岡県三島市)で、暦師河合家によって版行された暦で、

起源は明らかではないが、鎌倉時代まで遡るといわれている。

三島暦は、独自に編暦されたもののようで、京暦との暦日の相違が何度か記録されている。

最も古いのは、義堂周信(1325〜88)の『空華日工集(くうげにっくしゅう)』の

応安7年(1374)3月4日の条に、1日の違いが記されている。

江戸時代初期には三島暦は伊豆・相模を中心に関東諸国などに頒布されていたが、

貞享の改暦後は伊豆一国、のち伊豆・相模二国に売暦が許可された。

古くは巻暦で、のちに綴暦となり大小2種あるが、献上暦は幕末まで巻暦であった。

![]()

「三嶋暦」は、仮名文字の暦として日本で一番古いこと、

木版刷りの品質が良く、細字の文字模様がたいへん美しいことなどから、

旅のみやげやお歳暮などとして人気があり、年間に450万部以上発行されていたそうだ。

静岡県三島市の三嶋大社の社家、暦師の河合家で代々発行されてきました。

河合家の記録によると、奈良時代770〜780年ごろに

山城の国賀茂から三島に移り住んだとありますが確かなことは不明です。

旧暦は、推古天皇12年(604)甲子の年1月1日から暦を使い始めたと記されています。

中国から輸入した「農暦」がベースで、894年遣唐使が廃されたあと新しい知識による修正もなく800年使い続けた。

そのため日食の予測も当たらず実際とは2日のズレを生じるようになる。

江戸時代前期、幕府はこれを憂えて渋川春海に命じ大和暦をつくる。

この日本独自の暦を作り上げた渋川春海となるまで安井算哲の半生の物語「天地明察」

日本独自の暦作りに専念した実在の人物です。

この小説は2012年映画化されました。

![]()

ある日会津藩主の保科正之の命を受け、北極出地の旅に出ることになる安井算哲。

算哲らの一行は全国各地をくまなく回り、

北極星の高度を測りその土地の緯度を計測するという作業を続けて…。

安井算哲を演じたのが、岡田准一さん。

永遠の0以来、にわかファンになってしまったので

DVD借りてこようかと思ったけど、映画はイマイチらしい。

監督と音楽次第で映画として退屈な作品に…、残念。

ということで、映画見るの辞めて近いうちに天日方奇日方命の溝咋神社を書きます。

初めての場所で地図で見ると、名神茨木インター近くの郡山は、昔の道がかなりややこしそう。

ということで成人の日の休日に下見に行くことにした。

せっかく茨木に行くのならと、孫の顔も見てきたのだった。

もちろん、以前から気になっていた三島鴨神社と溝くい神社のフィールド調査も行なった。

三島鴨神社は、仁徳天皇により淀川の鎮守、王都なにわの守護として 淀川の川中島に鎮座された。

初めてのお社は、淀川の川中州(摂津の御島)にありました。

対岸は、守口門真、寝屋川あたり。

仁徳天皇による「茨田堤」があります。

玉川湖沼と淀川との合流点で、川の氾濫から王都難波を守るため

日本最初の本格的な治水土木工事でした。

摂津の御島から後に 三島江(玉江)に遷座されました。

現在は高槻市三島江2丁目7−37

わぉ〜 茅の輪が設置されてる〜

うれしくて輪くぐりしてきました。

家族連れがいたので写真撮るの憚られ、あとでと思ってたのに忘れてしまった。

手水舎が笹で覆われてたのが珍しくパチリ。

本殿にもお参りしている女性おられ写真やめました。

御祭神は

大山祇神おおやまづみのかみ

事代主神ことしろぬしのかみ

そして此花咲耶姫大神このはなさくやひめおおかみ

拝殿と本殿は繋がっていて、右横からもお参りできました。

境内左手に石碑がありました。

境内左手に石碑がありました。

三島江の … この民まもる 神やしろ

なんて書いてるんだろうと検索してたら、三島暦がヒット。

こちらにはまってしまいました。

これは現代のカレンダーにアレンジされ毎年発売されています。

欲しいなぁ〜

見ての通り、月の満ち欠けが描かれています。

太陰太陽暦(旧暦)です。

日本で1300年もの長い間使われて来た太陰太陽暦は

1872年(明治5)12月3日、明治政府により太陽暦(新暦)が採用され、

それに伴い三嶋暦もその役目を終えました。

国立国会図書館の日本全国の地方暦によれば

三嶋暦(みしまごよみ)

伊豆国賀茂郡三島(現在静岡県三島市)で、暦師河合家によって版行された暦で、

起源は明らかではないが、鎌倉時代まで遡るといわれている。

三島暦は、独自に編暦されたもののようで、京暦との暦日の相違が何度か記録されている。

最も古いのは、義堂周信(1325〜88)の『空華日工集(くうげにっくしゅう)』の

応安7年(1374)3月4日の条に、1日の違いが記されている。

江戸時代初期には三島暦は伊豆・相模を中心に関東諸国などに頒布されていたが、

貞享の改暦後は伊豆一国、のち伊豆・相模二国に売暦が許可された。

古くは巻暦で、のちに綴暦となり大小2種あるが、献上暦は幕末まで巻暦であった。

「三嶋暦」は、仮名文字の暦として日本で一番古いこと、

木版刷りの品質が良く、細字の文字模様がたいへん美しいことなどから、

旅のみやげやお歳暮などとして人気があり、年間に450万部以上発行されていたそうだ。

静岡県三島市の三嶋大社の社家、暦師の河合家で代々発行されてきました。

河合家の記録によると、奈良時代770〜780年ごろに

山城の国賀茂から三島に移り住んだとありますが確かなことは不明です。

旧暦は、推古天皇12年(604)甲子の年1月1日から暦を使い始めたと記されています。

中国から輸入した「農暦」がベースで、894年遣唐使が廃されたあと新しい知識による修正もなく800年使い続けた。

そのため日食の予測も当たらず実際とは2日のズレを生じるようになる。

江戸時代前期、幕府はこれを憂えて渋川春海に命じ大和暦をつくる。

この日本独自の暦を作り上げた渋川春海となるまで安井算哲の半生の物語「天地明察」

日本独自の暦作りに専念した実在の人物です。

この小説は2012年映画化されました。

ある日会津藩主の保科正之の命を受け、北極出地の旅に出ることになる安井算哲。

算哲らの一行は全国各地をくまなく回り、

北極星の高度を測りその土地の緯度を計測するという作業を続けて…。

安井算哲を演じたのが、岡田准一さん。

永遠の0以来、にわかファンになってしまったので

DVD借りてこようかと思ったけど、映画はイマイチらしい。

監督と音楽次第で映画として退屈な作品に…、残念。

ということで、映画見るの辞めて近いうちに天日方奇日方命の溝咋神社を書きます。