標高357mの赤神山中腹に鎮座する太郎坊宮、

本殿前には夫婦岩と呼ばれる二つに分かれた巨岩があり、

十丈許の妙石ともいわれ、太郎坊天狗が住んでいたと伝えられるそうだ。

社伝では神体山信仰・磐境信仰(いわさかしんこう)の発祥の地で、

「大神の神力によって真二つに押し開かれた」とされています。

右手の階段上がると

1丈は10尺、1丈は約3.0303m なので、十丈は約30m

許(ばかり) おおよその数量を表す語

幅80cmほどの狭い間を約12m通り抜けると

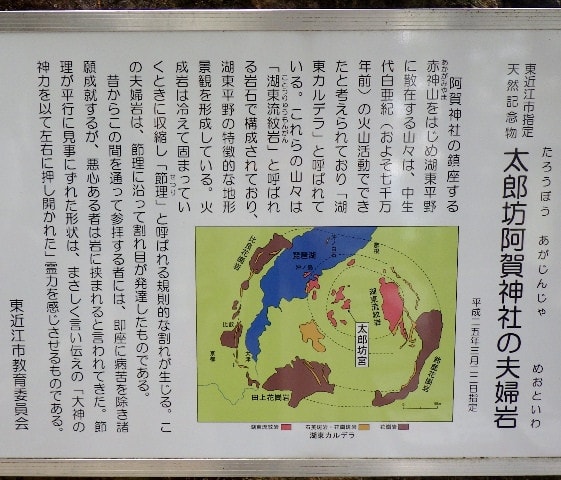

科学的には赤神山を含める湖東平野の山々は、中生代白亜紀(7000万年前)の火山活動によって形成され、夫婦岩は山を構成する火成岩(マグマが冷えて固まった岩石)が冷え固まって収縮する際に生じる割れが発達したものと考えられています。

本殿にお参りする前に、自分で自分を払い清めます。

本殿前の展望台から見晴るかす蒲生野の景色もすばらしかったのに、なぜか一枚も画像に残ってない。

心のシャッターは切ったので記憶に残って、よしとしましょう。

裏参道へ降りることにします。

本殿を見上げてみると

すごいところに建てられています。

少し下ったところに、地主神社

このわずかな階段すら下りるエネルギー枯渇し、参拝パス。

地主神がどんな神様なのかネットで検索しても発見できなかった。

赤神山の山肌が赤っぽいのは丹朱(=水銀朱・辰砂)によるものだそうです。

丹朱(たんしゅ)は、丹(に・たん)と朱(しゅ)ともに同じ系統の赤色で、一般的な鳥居の色です。

「丹」硫化第二水銀(HgS)を含む鉱物・泥・砂、赤い色の鉱石のこと

「朱」字源からすると「幹の中心の赤い木」らしいです。

日本では古来より丹生(にゅう)と言えば丹(朱色の鉱物 cinnabar)を産する場所を意味しました。

日本列島では主に中央構造線沿いと、若狭湾沿岸、九州北西部周辺に存在するという丹を求めて、古代より多くの民族が移動し、丹生の神を祀ったようで、今なお神社が各地に残されています。

近畿では、奈良の吉野や宇陀、そして和歌山の紀ノ川沿い、金剛山、伊勢でも産出します。

丹後、丹波はじめ各地に丹生の地名が残る所が産地またはその一族の拠点だったのでしょう。

古墳の内部や船板に朱色として塗布され、殺菌と防腐の効果があるそうで、

古代から魔除けの赤としても珍重されてきました。

中国では不老不死の妙薬として、秦の始皇帝が徐福に日本まで探させたことは超有名。

西洋でも、錬金術では賢者の石といわれます。

金一升と丹生一升は当時は等価だったとか。

この丹(朱砂)が紀伊半島で大量に産出しその利権を手中におさめたことが、大和に王権が誕生につながっているのでしょう。

青丹によし 平城の都は咲く花の

匂うが如く今盛りなり

「丹朱とは」で検索していて、南房総富浦総合ガイド資料集より一部簡潔に引用させてもらいます。

「丹を含む朱砂とは、硫黄分の湧き出る地域の地下に水銀があった場合、

その水銀がガス状で岩石の割れ目から噴き出し、地表で硫黄と化合、土や岩を真っ赤にした。

その朱砂を熱して蒸留すると、丹と水銀が得られ、

丹は寺院などの彩色に、水銀は仏像などの鍍金(メッキ)に使われていた。」

なるほど~

赤ら顔の天狗がいたとされる場所は、修験道の聖地で、日本各地の丹朱(水銀朱)の古代の産出地であるという説もあります。

この赤神山の夫婦岩でも、かつては丹朱を産出していたのでしょうか。