旅の3日目昼食後、五所川原の立佞武多館見学。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

高さ23m、7階建の高さです。上から下まで姿全部おさめるの大変。

五所川原のねぷた祭りは、毎年新たに作られたのと過去2年間の3基が市中巡るそう。その保管も兼ね展示されてる建物です。建物側面が大きく横にスライドして幕があく。高さ23m 幅6m 重さ19トンの巨大ねぷたが出陣する仕掛け。迫力あるだろな〜

![]()

エレベーターで4階まで上がり螺旋スロープ降りながら見学。

上にあがるとやっと奥のかぐや姫の顔見える。

![]() エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々

エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々

![]()

![]()

勇壮な武者姿ではなく女性が描かれるのは珍しいし、涙流してる姿ってまず無いそうですよ。

![]()

![]()

スロープ壁の展示では

![]()

![]()

![]() 東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。

東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。

![]()

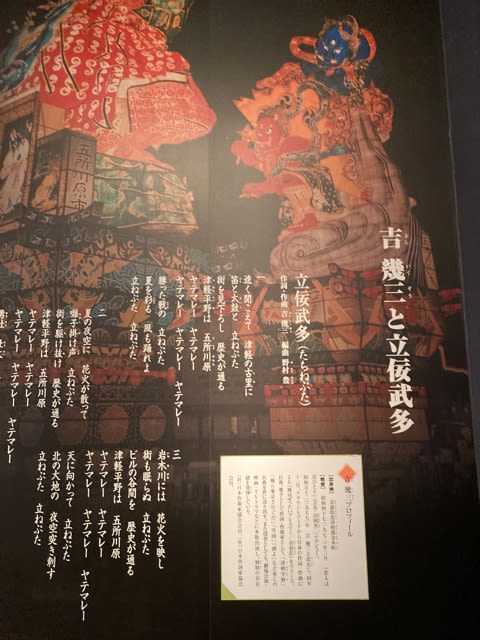

吉幾三さん、ヤテマレ!と威勢よく楽しく歌われてます。

![]()

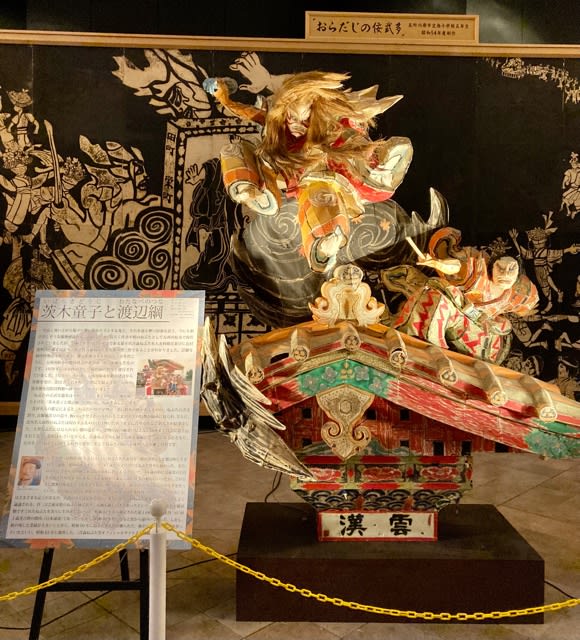

台座の漢雲ってなんだろうと思ってた。

漢字は右から読むので「雲漢」天の川のことだった。

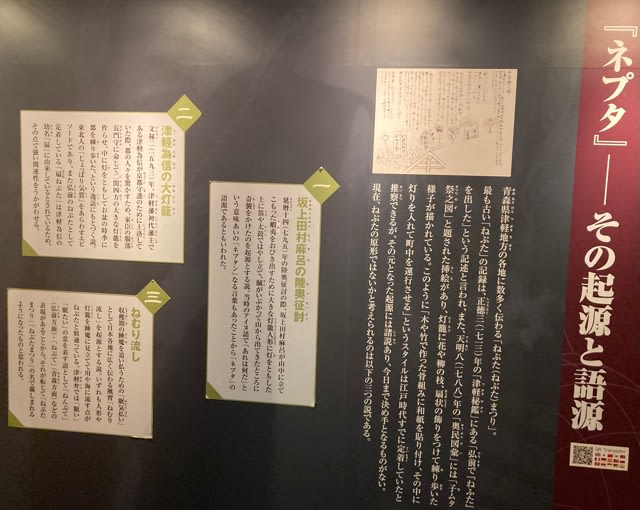

奈良時代に中国から伝わった七夕祭りが起源ともいわれ、津軽の習俗と精霊送りなどが一体化。川や海に流して無病息災を祈る灯籠が、ねぷたの原型になったと考えられるそう。

「ヤーヤドー」弘前城ねぷたと、「ラッセラー、ラッセラー」青森ねぶた

![]()

享保7(1722)年初めて文献に登場して300年!表には勇壮な三国志や水滸伝などの武者絵が描かれ、背面には妖艶な美人絵が多く描かれる。

明治時代の立佞武多。![]()

町に電線が敷かれるようになると運行妨げられ、巨大な立佞武多は廃れて小型なものに。1993年五所川原の豪商「布嘉」に仕えていた大工の遺した、巨大ねぷたの設計図と思われる図面が発見されたのをきっかけに80年の歳月を経て、巨大ねぷた復活。

一度きりのはずが、多くの市民の要望もあり市が正式にねぷたの復活を決定。電線などが地中に埋められるなどのインフラが整い、1998年8月5日、高さ22メートル、重さ16トンにもなる巨大ねぷた「立佞武多」と命名された巨大な人形灯籠「親子の旅立ち」が町を練り歩いた。

「五所川原立佞武多」は、「じょっぱり」で「もつけ」な人々の存在論的証明なのである。

詳しくは👇![五所川原立佞武多 | JAPAN WEB MAGAZINE]()

他に目に留まったものは

![]() 茨木童子と渡辺綱

茨木童子と渡辺綱

![]() 売店で、金魚ねぷた

売店で、金魚ねぷた

![]()

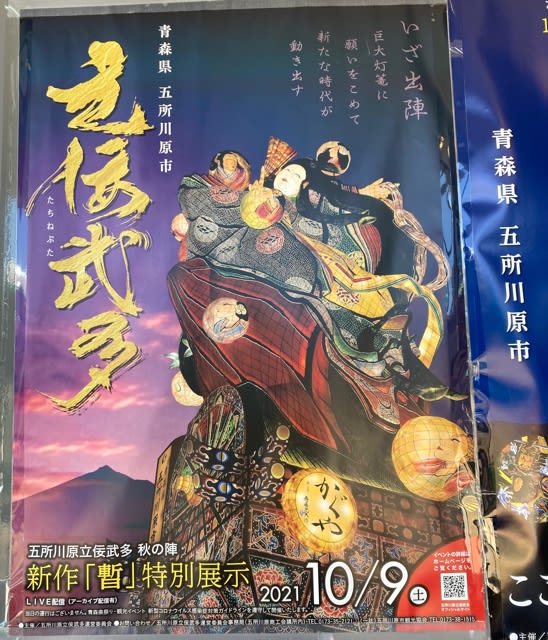

出口で見たポスター、2021/10/9

第22代「かぐや」が初めていざ出陣したのは令和元年(2019)7月19日だった。

![]()

高さ23m、7階建の高さです。上から下まで姿全部おさめるの大変。

五所川原のねぷた祭りは、毎年新たに作られたのと過去2年間の3基が市中巡るそう。その保管も兼ね展示されてる建物です。建物側面が大きく横にスライドして幕があく。高さ23m 幅6m 重さ19トンの巨大ねぷたが出陣する仕掛け。迫力あるだろな〜

エレベーターで4階まで上がり螺旋スロープ降りながら見学。

上にあがるとやっと奥のかぐや姫の顔見える。

エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々

エレベーターの中からも、第22代「かぐや」に興味津々

勇壮な武者姿ではなく女性が描かれるのは珍しいし、涙流してる姿ってまず無いそうですよ。

スロープ壁の展示では

東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。

東日本大震災の2011年と翌年のテーマ何かと目を凝らす。構想から完成お披露目まで1年かかります。

吉幾三さん、ヤテマレ!と威勢よく楽しく歌われてます。

台座の漢雲ってなんだろうと思ってた。

漢字は右から読むので「雲漢」天の川のことだった。

奈良時代に中国から伝わった七夕祭りが起源ともいわれ、津軽の習俗と精霊送りなどが一体化。川や海に流して無病息災を祈る灯籠が、ねぷたの原型になったと考えられるそう。

「ヤーヤドー」弘前城ねぷたと、「ラッセラー、ラッセラー」青森ねぶた

享保7(1722)年初めて文献に登場して300年!表には勇壮な三国志や水滸伝などの武者絵が描かれ、背面には妖艶な美人絵が多く描かれる。

明治時代の立佞武多。

町に電線が敷かれるようになると運行妨げられ、巨大な立佞武多は廃れて小型なものに。1993年五所川原の豪商「布嘉」に仕えていた大工の遺した、巨大ねぷたの設計図と思われる図面が発見されたのをきっかけに80年の歳月を経て、巨大ねぷた復活。

一度きりのはずが、多くの市民の要望もあり市が正式にねぷたの復活を決定。電線などが地中に埋められるなどのインフラが整い、1998年8月5日、高さ22メートル、重さ16トンにもなる巨大ねぷた「立佞武多」と命名された巨大な人形灯籠「親子の旅立ち」が町を練り歩いた。

「五所川原立佞武多」は、「じょっぱり」で「もつけ」な人々の存在論的証明なのである。

詳しくは👇

五所川原立佞武多 | JAPAN WEB MAGAZINE

光の巨像 曲がり角から突然姿を現すそれは、街灯よりもなお高く、まさに見上げるような威容を誇っている。そう、それ

他に目に留まったものは

茨木童子と渡辺綱

茨木童子と渡辺綱 売店で、金魚ねぷた

売店で、金魚ねぷた

出口で見たポスター、2021/10/9

第22代「かぐや」が初めていざ出陣したのは令和元年(2019)7月19日だった。